#6

Schrift & Natur

Hat kaum was miteinander zu tun, finde ich. Wenn Natur all das ist, was da draußen so wächst, kreucht, weht oder vom Himmel fällt. Das alles hätte seine Form wohl auch ohne unser Zutun. Schrift hingegen, unsere Zeichen, hat Formen, die deutlich erkennbar erst von uns Menschen geschaffen worden sind. Unsere Alphabete sind nicht auf Bäumen gewachsen, oder? Einige dekorative Schriften mögen durchaus von Natur inspiriert sein, aber in der Regel unterscheidet sich Schrift doch deutlich von ›waschechten‹ Naturformen.

Schrift & Verantwortung

Den Begriff würde ich gern ein wenig dehnen. Er klingt für mich spontan ein bisschen bürokratisch und erinnert auch an Dogmatismus. Unser beliebtes Thema ›Lesbarkeit über alles!‹ seh ich da beispielsweise vor mir. Beim Schriftentwerfen, im Design, würde ich mir eigentlich noch eine andere Verantwortung wünschen. Nämlich, dass die Fahne der Vielfalt höher gehalten wird. Also öfter unvoreingenommen, frei und spielerisch zu sein, nie müde zu werden, neue Anregungen zu geben, wie Dinge auch anders sein könnten. Vielleicht bricht dann auch das gegenwärtig vorherrschende, wenig vielfältige ›Minimalismus-Diktat‹ mal wieder auf?

Bei Designern wünsche ich mir also auch eine künstlerische Verantwortung, stets Wagnisse einzugehen und zu provozieren, damit Vorurteile oder Komfortzonen womöglich ihren Bestand verlieren und all das ins Wanken gerät, was die Allgemeinheit momentan als selbstverständlich ansieht. Künstler und Designer sollten in der Aufgabe versuchen, alternative Perspektiven einzunehmen und dadurch eine Art Vorsprung für alle zu schaffen, damit es überhaupt einen Fortschritt gibt. Nennen wir es die Verantwortung, über den Tellerrand und in viele verschiedene Richtungen zu denken. Unsere Berufsgruppe mag zwar per se das Prädikat ›mutig, kreativ, innovativ‹ tragen, zieht aber häufig, vor Schreck, dann doch nur ziemlich uniforme Kreise – im wahrsten Sinne des Wortes [lacht].

Schrift & Freiheit

Das ist wohl das Schönste am Beruf des Designers, die doch ziemlich großen Freiheiten dabei, wie eine Aufgabe zu lösen ist. Zwar bestehen immer gewisse Erwartungen ans Ergebnis von vornherein, aber letztlich doch keine allzu engen Regeln oder zumindest sehr viele Möglichkeiten, wie man zum Ziel gelangt. Ich zumindest stehe gern morgens mit der Illusion auf, dass ich es in der Hand habe, heute das ganze Spiel wieder drehen, durch Mittel und Herangehensweisen das Ergebnis, ja fast den Beruf nochmal neu erfinden zu können. Ja, sehr angenehm!

Schrift & Revolution

Ich erinnere mich da gern an die politischen Plakatgestalter wie Klaus Staeck, auch an meinen Professor Lex Drewinski und so weiter. Das ist für mich ein Bereich, wo Design seine vielleicht größten und wichtigsten Paraden hatte. Im politischen Plakat, im Design mit politischer Aussage. Als Designer auch Revoluzzer waren. Im Moment hab ich eher den Eindruck, dass sich die Klugen und Einfallsreichen lieber in den völlig unpolitischen Dienst der Mode oder großer Unternehmen stellen, und dabei ein bisschen vergessen haben, was ›good old graphic design‹ sonst noch so bewirken könnte. Auch typografisch könnte vielleicht mal wieder mehr Revolution passieren, ich meine im alltäglichen, öffentlichen Raum, nicht nur auf Pinterest oder Instagram. Würde ich mir wünschen.

Schrift & Kunst

Kunst ist es bei mir ja nicht geworden, obwohl ich immer damit geliebäugelt habe. Mit der kompromisslosen Freiheit des Sichausdrückens, dem intuitiven Forschen und Suchen, durchaus auch mit dem Pathos der grenzenlosen Selbstbestimmtheit. Ich finde, Design ist zumindest ein kleines bisschen wie Kunst, aber eben ganz klar unter dem zweckdienlichen Aspekt. Diesen Zweck, die Aufgabe und den Auftrag von außen, den brauche ich persönlich als Motivation und Leitlinie. Auch um nachher einschätzen zu können, wie gut ich meine Arbeit eigentlich gemacht habe. Mir ungefragt selbst Problemstellungen auszudenken und mir danach fiktive Aufträge zu erteilen, das liegt mir nicht besonders. Darum bin ich wohl kein Künstler geworden. Immerhin arbeite ich mit künstlerischen Mitteln. Aber Kunst mache ich, streng genommen, beruflich nicht.

Schrift & Heimat

Da gibt’s jetzt mehrere Deutungen. Ich kann nur sagen, dass der Heimatbegriff, gerade bei dem gegenwärtigen Rechtsruck, mir ein ähnlich ungutes Gefühl macht, wie etwa das Revival des Schwarz-rot-goldene-Fahne-Gehisses bei oder seit der Fußball-WM 2006. Irgendwie hat das für mich einen komischen Geschmack. Ich glaube, wenn man Designer oder Musiker ist, oder was man auch sonst für einen erfüllenden Beruf haben mag, dann ist man dort zu Hause, wo man Gleichgesinnte trifft und Leute hat, mit denen man sehr gut auskommt und sich austauschen kann. Ich hänge mich eigentlich nicht an irgendeine bestimmte (geografische) Heimat, nur weil ich da früher hergekommen bin. Das ist mir nicht so wichtig. Also Heimat: ich hatte schon mehrere davon, viele waren ›ebenbürtig‹ und sind immer wieder neu entstanden.

Schrift & Tradition

Unabdingbar, glaube ich, die Tradition im Auge zu behalten. Weil Schrift eben nichts ist, was plötzlich ganz neu entstehen und komplett anders als bisher aus der Taufe gehoben werden kann. So, wie übrigens viele Dinge, die uns heute immer wieder als angeblich ganz furchtbar neu verkauft werden. Schaut man nach, was davon eigentlich wirklich so richtig neu ist, dann sind das im Jahr 2020 wohl nur sehr wenige Sachen. Das meiste baut natürlich auf Prinzipien auf, die eben in dieser langen Menschheitsgeschichte schon entwickelt wurden. Ich bezweifle, dass man eine gute, völlig neuartige Schrift wird entwickeln können, ohne die traditionellen Gesetzmäßigkeiten von Schrift je untersucht zu haben. Und alles Bisherige über Bord zu werfen würde höchstwahrscheinlich bedeuten, dass es sich nicht mehr um Schrift handelt. Die Tradition im Auge behalten, kritisieren, nichts dogmatisieren und nicht eins zu eins kopieren – halte ich für eine gute Idee.

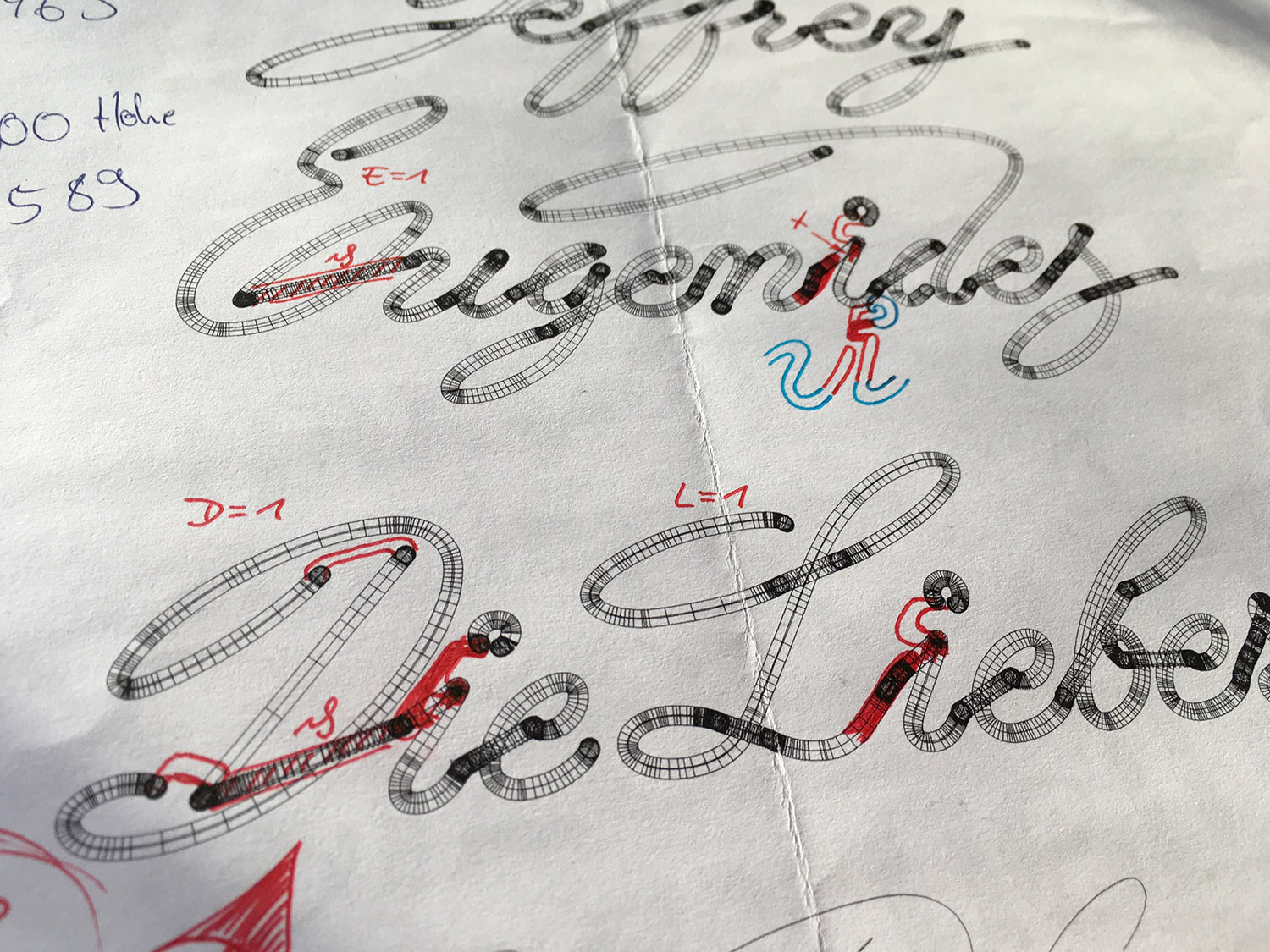

Portaitfoto von Marek Kucera